2025年度『社会福祉法人 中央共同募金会「赤い羽根福祉基金」』の助成を受けて実施した、少年院でのワークショップをレポートします。

中学生~20歳程度の16名の少年たちを対象に、美術家の塩川岳さんと、アシスタントの倉持太一さんと共に、塩川岳さんワークショップ@少年院2日間のワークショップを実施しました。少人数で丁寧に関われるように、5~6人ずつ、男女別の3グループに分けて、1日1グループ60分間ずつ×3コマを2日間という設定にしました。

男の子たちは2日間かけて、個人制作とみんなで協力することの両方を体験できるような内容を検討しました。例えば家をつくるなど、1時間の中でも達成感が味わえて、且つ何か驚きも欲しい、という法務教官の方のお話を元に『光る自分空間』をつくることにしました。

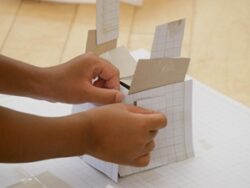

1日目は、まずは段ボールで一人一つの空間づくり。屋根と壁になる板段ボールに、蛍光塗料やカッティングシート、ペンなどを使って、自由に装飾を行い自分だけの空間をつくりました。絵を描くことに集中する子もいれば、カッティングシートを好きな形に切って模様を貼ることにする子など、つくり方もそれぞれでした。

1日目の最後には、部屋を暗くして手持ちのブラックライトで自分の空間や他の人がつくった空間を鑑賞しました。蛍光塗料が光ると明るい時とは違う雰囲気が味わえて、「もっとこうしたい」など、翌日への期待が膨らんだ様子でした。

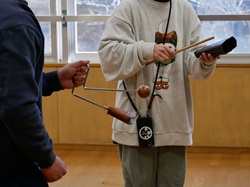

2日目は、それぞれの自分の空間にさらに装飾を加えた後、カラービニールシートと園芸用支柱を使用して、一つの街のようにつなげていきました。支柱を支える役割と、固定する役割など、一人ではできない作業は、大人も手伝いながらみんなで協力して完成させました。

そうしてつながった一つの空間を、最後には再びブラックライトで鑑賞。誰かがつくった空間を行き来しながらお互いに鑑賞し合い、何が描かれているのか気づいたことをお話ししながらゆっくり鑑賞して、一人ひとりの作品の違いや面白さを楽しみました。

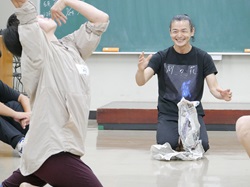

女の子たちは、1日ずつ、異なる内容で実施しました。手や足に絵の具がつくようなダイナミックな活動がしたいという要望と、人見知りな子がいるので1日目にワーっと楽しい経験ができれば2日目につなげやすいかもしれない、という法務教官の方のお話を受けて、1日目に『透明エアドーム』、2日目は『光る絵』をつくりました。

『透明エアドーム』は、部屋いっぱいの大きさのドームを、ホワイトシートと透明シートを貼り合わせてつくりました。シートを貼り合わせる作業も一人ではできないので、子どもたちも大人も一緒になって声をかけ合いながら作業をしました。

ドームの形が完成したら、事前にカットしてもらっていたカラフルなカッティングシートを貼って、最後はドームを膨らませて鑑賞タイム。部屋を暗くしてドームの中に入り、みんながつくったカッティングシートの影や色が部屋に漂う様子を楽しみました。

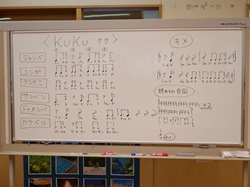

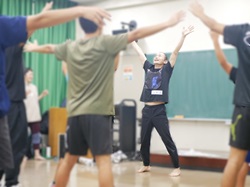

2日目の『光る絵』は、まずは部屋いっぱいに広げたクラフト紙にランダムにペンで線を引きました。その後、1人1枚、90cm×2mの大きさを分担して、ペンで引いた線をきっかけにして、模様を描いたり、形に色を塗ったり、自由に絵を描いていきました。

最後は、みんなの絵をまた一つにつなげて、ブラックライトの下で鑑賞しました。暗くなって絵が光ると歓声が上がり、絵の周りを一周して鑑賞しながら、何が描かれているかなど、お互いに気づいたことを伝え合う時間にもなりました。

ワークショップ終了後に書いてもらった、子どもたちのアンケートの一部をご紹介します。

●子どもたちより

・試行錯誤しながらつくった作品なので、できた時に意外と絵になっているなあと思いました。みんなの作品も上手だなと思いました。

・つなげた時に、隣の絵同士が偶然つながって見えるようになったりする絵のつながりや、みんなが自由に描いた絵がとても元気なパワーを感じる絵となったのがすごく素敵でした。ブラックライトを当てて光らすのも幻想的でとても最高でした。

・(印象に残っていることは)絵具を手に塗って、クラフト紙に手形を付けてみんなで笑ったことです。みんな上手ってほめてくれて嬉しかったです。

・自分の個性が表現できる作品ができて嬉しかった。作品をつくる中で勉強になることもいっぱいあったし、人生での一つの経験になりました。ありがとうございます。

アーティストとともに、いろいろな素材や道具に出会い、そこから自分の想いやイメージをどうやって形にしようか、一人ひとりが考えて試行錯誤してつくり上げた作品は、どれも見応えがあり、私たちも元気をもらうような作品ばかりでした。つくる時間の中で、自然と協力することやお互いの作品を認め合う姿が見られて、子どもたちのアンケートにも「みんな」という言葉が残されていたのが印象的でした。

一緒にワークショップの内容を考えて協力してくださった少年院の皆様、そして、ご支援いただいた「赤い羽根福祉基金」の寄付者の皆様に心よりお礼申し上げます。

【助成】社会福祉法人 中央共同募金会「赤い羽根福祉基金」